商品情報:

- 商品名: 全員犯人、だけど被害者、しかも探偵

- キャッチコピー: デスゲームの常識を覆す衝撃のミステリー

- カテゴリ: ミステリー小説

- 販売元: 幻冬舎

- 価格: 2,090円(記事制作時点での価格)

- 発売日: 2024年8月7日

- 商品リンク(アフィリエイトではありません):https://www.amazon.co.jp/dp/4344043308

商品概要:

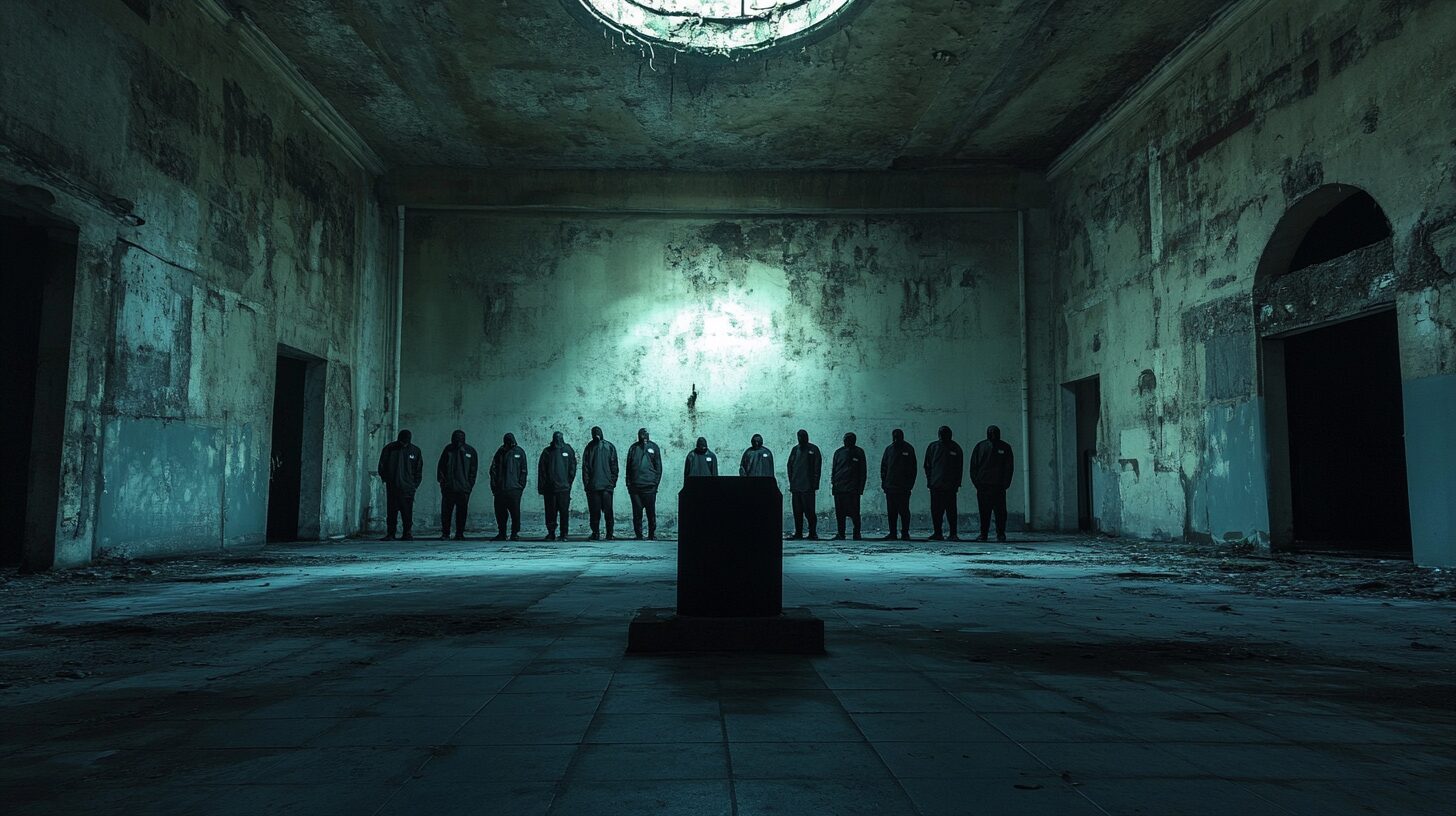

下村敦史氏の最新作「全員犯人、だけど被害者、しかも探偵」は、タイトル通りの奇抜な設定で読者を驚かせる。社長殺害事件に関わる7人が廃墟に集められ、犯人だけが生き残れるという衝撃的なデスゲームが展開される。全員が犯人を名乗る中、真相は果たして?常識を覆す展開に読者は戸惑いつつも、ページをめくる手が止まらなくなる。

商品の特徴:

- 「全員が犯人」という斬新な設定で、従来のミステリーの常識を覆す

- 密室かつデスゲームという緊迫感あふれる状況設定

- 7人の登場人物それぞれの複雑な背景と動機が丁寧に描かれる

- 予想外の展開と大きなトリックで読者を驚かせる

- 社会問題や人間心理の深層に切り込む鋭い洞察

- ビブリオバトル3世代3大会のグランドチャンプ本に選ばれた『同姓同名』の著者による渾身の一作

本文:

全員が犯人!?常識を覆す衝撃の展開

「私が犯人です!」「俺が犯人だ!」

社長室で起きた殺人事件。その事件に関わる7人が廃墟に集められ、突如として始まったデスゲーム。スピーカーから流れる音声は、「社長を殺した犯人だけ生きて帰してやる」と告げる。犯人以外は全員毒ガスで殺すという脅しのもと、7人は自らが犯人であると主張し始める。

しかし、全員が犯人のはずがない。この奇妙な状況の中、真相はどこにあるのか。読者は登場人物たちと共に、真犯人を推理する旅に出ることになる。

複雑に絡み合う7人の事情

7人の登場人物たち――未亡人、記者、社員2人、運転手、清掃員、被害者遺族。一見すると何の共通点もないように思えるこの面々だが、実は全員が社長殺害に関わっているという。

著者の下村敦史氏は、それぞれの登場人物の背景と動機を丁寧に描き出す。社会の歪みや人間関係の複雑さが浮き彫りになり、読者は「誰が本当の犯人なのか」という謎解きだけでなく、「なぜ彼らは犯行に及んだのか」という深い問いに直面することになる。

予想を裏切る大きなトリック

本作の真髄は、物語終盤に明かされる大きなトリックにある。それまでの違和感や不自然さが一気に氷解し、読者は「やられた!」という痛快な読後感を味わうことになるだろう。

このトリックは単なる驚きを狙ったものではなく、物語全体のテーマと密接に結びついている。それは現代社会における「正義」や「罪」の概念、さらには「被害者」と「加害者」の境界線の曖昧さを鋭く問いかけるものだ。

社会派ミステリーとしての側面

本作は単なる娯楽小説に留まらない。現代社会が抱える様々な問題――格差、メディアの在り方、企業倫理など――にも切り込んでいく。7人の登場人物それぞれが抱える事情は、現代日本の縮図とも言える。

読者は謎解きを楽しみながら、自らの価値観や社会の在り方について考えさせられる。これこそが、下村敦史氏の作品の真骨頂と言えるだろう。

編集部員Impression:

「全員犯人、だけど被害者、しかも探偵」を読み終えた直後、私は思わず声に出して「なるほど!」と叫んでしまった。下村敦史氏の巧みな筆さばきに、完全に騙されていたのだ。

本作の最大の魅力は、その斬新な設定にある。「全員が犯人を名乗る」という状況は、これまでのミステリー小説の常識を覆すものだ。しかし、それは単なる奇をてらったものではない。物語が進むにつれ、この設定が持つ意味の深さに気づかされる。

特に印象的だったのは、7人の登場人物たちの描写だ。一見すると典型的な「殺人ゲーム」の登場人物たちに見えるが、一人一人に丁寧な背景が用意されている。彼らの抱える問題は、現代社会を反映したリアルなものばかりだ。読み進めるうちに、「犯人」や「被害者」という単純な二分法では割り切れない、人間の複雑さを感じずにはいられなかった。

物語の展開も見事だ。序盤こそオーソドックスなデスゲーム風の展開が続くが、中盤以降は予想外の展開の連続。特に終盤に明かされる大きなトリックには、完全に頭を殴られた気分だった。それまでの違和感や不自然さが一気に氷解し、「そういうことか!」と膝を叩いてしまった。

しかし、このトリックは単なる驚きのためだけのものではない。それは物語全体のテーマと密接に結びついており、読者に「正義とは何か」「被害者と加害者の境界線はどこにあるのか」といった深い問いを投げかける。娯楽性と思想性を高いレベルで両立させている点に、下村敦史氏の力量を感じた。

文体も洗練されており、一気に読み終えてしまった。特に、7人それぞれの視点から描かれる場面の切り替えが巧みで、テンポよく物語を進めていく手法は見事としか言いようがない。

本作は、ミステリーファンはもちろん、社会派小説を好む読者にもおすすめだ。謎解きの痛快さと、現代社会への鋭い洞察。その両方を楽しめる、まさに「一石二鳥」の一冊と言えるだろう。